わざと分かりにくく書いてあるんじゃね?

「物上」って何て読む?

2020年10月の宅建試験で合格した後も、たまに、いや時々、宅建学習の無料アプリを開いてせっかく覚えた宅建の知識を忘れないよう、引き続き過去問を解くようにしています。宅建の過去問について解説するサイトや講義は他にいくらでも良いものがあるので、このブログではあまり個別の問題解説には力を入れないようにしているのですが、当時悩んだけれども、今ならうまく説明できそうな問題があったので紹介します。

<平成24年問7肢2>

物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、物上代位を行う担保権者は、物上代位の対象とする目的物について、その払渡し又は引渡しの前に差し押さえるものとする。

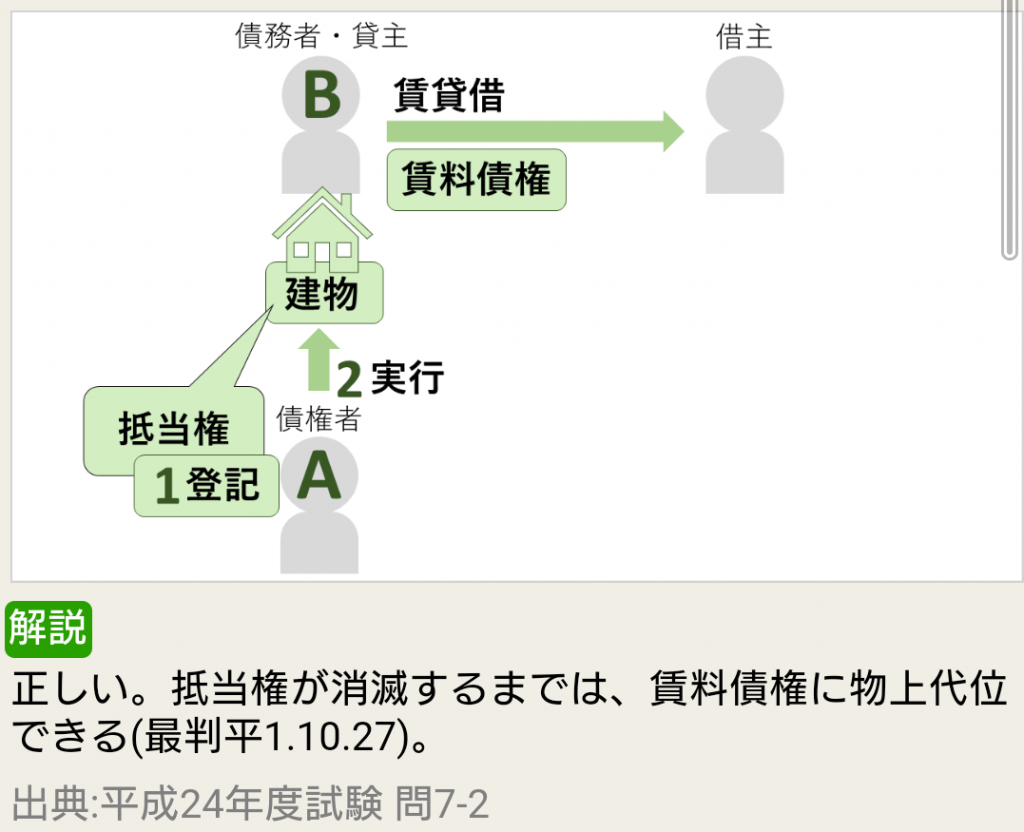

Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Aが当該建物に抵当権を実行していても、当該抵当権が消滅するまでは、Aは当該賃料債権に物上代位することができる。

この問題、宅建学習の無料アプリでは以下のように解説されています。

「えっ、たった一行?」って思いません?

この解説を読んだだけで、サラッと内容を理解できる人がいたらマジで尊敬します。で「物上代位」ですが「ぶつあげだいい」ではないですよ、「ぶつじょうだいい」が正しい読み方です。

まずは用語から

普段の生活であまり馴染みのない用語から1つずつ調べていきましょう。この問題に登場する馴染みのない用語は以下の5つです。

- 物上代位

- 担保権者

- 差し押さえ

- 抵当権

- 賃料債権

こうした馴染みのない言葉は、なんとなく分かったふりをせず、丁寧に調べましょう。それが実力になりますから。

<物上代位>

「目的物が売られたり、貸されたり、滅失したりして目的が果たせない場合に、代わりの価値のあるものが目的物となることを言います。質権、抵当権、根抵当権、先取特権等に物上代位性があります。」(フォーサイトのWebより引用)

随分嚙み砕いて説明してくれていますね。これは例えば、父親から1千万円の家を貰う約束をしていたのに、家が火災で燃えてしまったので、その家の価値として支払われた保険金1千万円を代わりに貰うことで納得するといった内容です。

<担保権者>

元々目的物を所有する(自由にできる)権利のある人です。上の例でいくと息子ですね。

<差し押さえ>

権利について、私人の事実上・法律上の処分を禁止し、確保すること。つまり先の例で言うと、家が赤の他人に渡らないよう、息子が鍵をかけてしまうようなものですね。

<抵当権>

「抵当権とは、住宅ローンなどでお金を借りた人(債務者)が返済できなくなった場合(債務不履行)に、債権者が担保とした土地や建物をもって弁済を受ける権利のこと。」(SUUMOより引用)

不動産で考えると、金融機関が物件を競売により現金化することで、貸したお金を回収することができる権利です。(抵当権についてはまた別の機会で詳しく触れるようにします)

<賃料債権>

家賃収入の事ですね。所有者が物件を誰かに貸して家賃を貰っていたという設定です。

少しずつ輪郭が浮き彫りになってきた気がしませんか?

自分の言葉に置き換え

この肢全体を、一般的な言葉だけを使って書き直してみます。

「大家Bさんはアパートを持っていて、毎月家賃収入があります。大家Bさんはアパートを建てるのに銀行Aから借金していましたが、返済が滞ったため、銀行Aはアパートを売って(競売)その売却益を返済の一部として受け取りました。ところが返済はこの売却益だけで足りなかったので、大家Bさんが既に受け取っていたアパートの家賃収入も返済の一部に充ててもらうことにしました。」

「さてこの考え方は正しいでしょうか?」というのが問題です。

答えはもちろん〇です。だって、大家Bさんが貰っていた家賃(賃料債権)はアパートがあったからこそ貰えたもので、かつ元々銀行Aへの返済に充てられるはずなので、アパートの価値の一部(物上代位できる)と考えることができ、返済が足りないのであれば家賃収入が補填に使われるべきだからです。(法令に詳しい方、違っていたらご指摘ください)

これだけの複雑な内容を「抵当権が消滅するまでは、賃料債権に物上できる」と一言で表現するわけですから、専門用語というのはある意味すごいですね。

このように平易な言葉で説明されれば簡単に理解できますし、理解できれば単純に答えを暗記していなくても、問題を読むことで答えを導き出すことができます。私も最初、宅建学習はひたすら丸暗記が必要だと思っていましたが、勉強して理解が深くなるにつれ、むしろ必要なのは読解力や論理的な判断力だと考えるようになりました。

ブログランキング参加中。バナーのクリックよろしくお願いします!

宅地建物取引主任者ランキング